Jedes leak zerstört Vertrauen. Über die Zerstörung von Vertrauen denken Medien ungern nach.

Die Frage bringt es auf den Punkt: Hätte Wikileaks die Invasionspläne der Alliierten in der Normandie veröffentlicht, wenn sie ihr zugespielt worden wären? Die Antwort ist klar: Selbstverständlich hätte Wikileaks die Invasionspläne publiziert. Die Rote Armee wäre dann wohl bis Paris vorgerückt.

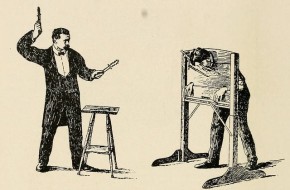

Leaks können die Geschichte verändern. Sie können Politiker zum Rücktritt zwingen, sie können Regierungen stürzen, sie können in Kriege münden. Bekanntes Beispiel ist die Emser Depesche, die 1870 den Deutsch-Französischen Krieg auslöste.

Nun kann man leaks durch zwei Brillen betrachten. Man kann die Brille der Journalisten aufsetzen. Man kann die Brille der Staatsbürger aufsetzen. Das muss nicht identisch sein.

Die Sichtweise der Medien ist in diesen Tagen klar geworden. Für sie steht das Gebot der Transparenz über allen anderen Geboten. Transparenz sei heilig, weil nur sie die öffentliche Kontrolle der Politik sicherstelle. Natürlich schwingt in dieser Argumentation eine gehörige Dosis Eigeninteresse mit. Leaks garantieren primär flotte Storys. Vom Fall Carlo Jagmetti bis zum Fall Roland Nef ist auch unsere Mediengeschichte voll davon.

Das Eigeninteresse wurde gut sichtbar im Editorial der New York Times, als sie Wikileaks-Dokumente veröffentlichte. Zuerst beschrieb sie das so «wichtige öffentliche Interesse». Dann betonte das Blatt, die Dokumente wären so oder so publiziert worden, auch wenn man selber darauf verzichtet hätte.

In einer kritischen Betrachtung wird hier die eigene Amoralität mit der Amoralität der gesamten Branche gerechtfertigt. Das ist, wie wenn der Bankräuber sagt, hätte er die Bank nicht ausgeraubt, hätte es halt ein anderer getan.

In der Sicht des Staatsbürgers ist die Frage komplexer. Hier geht es um Vertrauen und um das Funktionieren der Demokratie.

Leaks gibt es fast nur in Demokratien. Auch Julian Assange von Wikileaks hatte noch nie vertrauliche Dokumente aus China, Weißrussland oder dem Iran. Das hat damit zu tun, dass diktatorische Regimes viel schärfere Kontrollen und Sanktionen ausüben. In China, Weißrussland und im Iran würden die Verantwortlichen eines leak sofort hingerichtet. In Washington gibt es nun ein paar interne Versetzungen.

Damit wären wir beim Wesen der Demokratie. Demokratie beruht auf Vertrauen. Das Vertrauen zeigt sich in einer offenen Gesellschaft. Sie gibt ihren Bürgern, etwa den Mitarbeitern von Behörden, großzügigen Zugang zu Informationen und vertraut darauf, dass sie dieses Privileg nicht missbrauchen. Demokratie vertraut auch darauf, dass man intern freimütig debattieren kann, ohne sich am Pranger wieder zu finden.

Jedes leak zerstört dieses Vertrauen. Nach jedem leak tendieren auch demokratische Gebilde dazu, ihre Kontrollen und Sanktionen zu verschärfen. Die Medien müssen sich schon überlegen, wie aktiv sie bei der Zerstörung von Vertrauen mitwirken wollen.

Im aktuellen Fall ist es nicht dramatisch. Die diplomatischen Depeschen, die Wikileaks ausbreitete, sind meist nur Klatsch und Tratsch. Es geht um die Sprache von Prinz Andrew, um den Charakter von Silvio Berlusconi und darum, dass es in der Schweiz mitunter frustrierend ist. Hier darf das Eigeninteresse der Medien dominieren.

Man stelle sich nun aber vor, beim nächsten leak gehe es um britische Dokumente zum Islamismus, um israelische Strategiepapiere zum Libanon oder um indische Geheimpläne zum Kaschmir. Das kann zu Terroranschlägen oder gar Kriegen führen.

Die Journalisten werden ihren Spaß daran haben und die leaks publizieren. Für die Staatsbürger hört der Spaß dann allmählich auf.

Erstveröffentlichung: Weltwoche 49/2010

Schlagwörter:Demokratie, Kontrollen, Leaks, Medien, New York Times, Transparenz, Vertrauen, Wikileaks