Das Ausmaß an Leid, das durch den weiterhin andauernden Gazakrieg verursacht wird und wurde, dürfte für die meisten Menschen hierzulande kaum vorstellbar sein. Nicht oft genug kann darauf verwiesen werden, in welch barbarischer Art die Hamas bei ihrem Angriff vom 7. Oktober 2023 vorging, über 1.000 israelische Zivilisten ermordete und mehr als 200 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppte (Der Spiegel, 2025).

Die Infrastruktur im Gazastreifen wurde mittlerweile weitestgehend zerstört. Bildquelle: Jaber Jehad Badwan. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forced_Displacement_of_Gaza_Strip_Residents_During_the_Gaza-Israel_War_23-25.jpg

Nicht weniger vehement muss aber betont werden, wie viel Leid das israelische Militär mit seinem bis heute andauernden Einsatz im Gazastreifen verursacht: Von Oktober 2023 bis August 2025 sind über 60.000 Menschen im Gazastreifen bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen, dazu kommen mehr als 150.000 Verletzte und die weitgehende Zerstörung der Infrastruktur (taz, 2025). Wenngleich diese Zahlen von einer von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Behörde stammen, wird ihnen von der UN und unabhängigen Analysen eine gewisse Glaubwürdigkeit nachgesagt (Maad, 2024) – andere Untersuchungen kommen gar zu dem Schluss, dass die reale Zahl der Toten und Verletzten im Gazastreifen noch deutlich höher liegen könnte (Hofmann, 2025).

Anlass & Gegenstand der Forschung

Gerade aufgrund dieses unvorstellbaren Leids erscheint es wichtig, dass in den Medien ausgewogen und vielfältig über den Gazakrieg berichtet wird. Dazu gehört unter anderem, die beiden Kriegsparteien und die beiden unter dem Krieg leidenden Bevölkerungen in ähnlichem Maße zu Wort kommen zu lassen und, wenn möglich, Quellen abseits der am Krieg beteiligten Militärs und Regierungen zu nutzen.

„Alle direkten und indirekten Konfliktbeteiligten mit ihren Anliegen und Beweggründen müssen [in die Berichterstattung] einbezogen werden“ (Wolff, 2018, S. 69).

Eine solche Praxis gehört zu den zentralen Qualitätskriterien in der Kriegsberichterstattung – zum Beispiel nach dem von Galtung geprägten Friedensjournalismus (Steindl, 2010) oder dem konfliktsensitiven Journalismus von Bilke (2008). Entsprechend sah ich es als höchst relevant an, zu untersuchen, ob die Gazakriegs-Berichterstattung deutscher Medien mit diesen Qualitätskriterien übereinstimmt. Folglich untersuchte ich Artikel der drei deutschen Tageszeitungen Welt, SZ und taz darauf, welche Akteure in der Berichterstattung über den Gazakrieg wie oft zitiert wurden und ob sich dabei deutliche Ungleichgewichte zeigten. Konkret ging es dabei um drei Vergleiche:

1)politisch-militärische gegenüber nicht-politisch-militärischen Akteuren

2)die Kriegspartei Israel gegenüber der Kriegspartei Hamas

3)die kriegsbetroffene Bevölkerung in Israel gegenüber der kriegsbetroffenen Bevölkerung im Gazastreifen

Bei der Untersuchung durfte nicht außer Acht gelassen werden, dass die journalistischen Rahmenbedingungen im Gazakrieg die mediale Dominanz bestimmter Akteure begünstigt haben dürften (wie weiter unten noch ausgeführt wird). Ist eine solche Verzerrung zu befürchten, haben Journalisten aber die Möglichkeit, die eigenen Arbeitsbedingungen selbst zum Gegenstand ihrer Berichterstattung zu machen. Im Zuge dessen können sie beispielsweise die erschwerten Zugangsbedingungen ins Kriegsgebiet, die unsichere Quellenlage oder die Berichterstattung selbst thematisieren und damit transparent machen, wieso eine bestimmte Akteursgruppe in der Berichterstattung dominanter ist als eine andere (Bilke, 2008).

„Die Entstehungsbedingungen der Krisen- und Kriegsberichterstattung [sollen] im Produkt erkennbar bleiben“ (Bilke, 2008, S.214)

Eine solche Praxis, in der Forschung als journalistische Selbstreflexion bekannt, zählt laut Galtung und Bilke ebenfalls zu den Qualitätskriterien in der Kriegsberichterstattung und wurde in Bezug auf die deutsche Berichterstattung über den Gazakrieg daher ebenfalls untersucht.

Theorie & Hypothesen: Dominanz israelischer Perspektiven

Bisher durchgeführte Studien zur Berichterstattung westlicher Medien über vorangegangene Kriege im Gazastreifen kamen immer wieder zu dem Schluss, dass israelische Perspektiven den palästinensischen gegenüber dominant waren (z.B. Maurer & Kempf, 2011; Wolff, 2018; Zghoul, 2022). Einen zentralen Grund hierfür dürfte der sogenannte Ingroup-Bias darstellen. Dieser in der Forschung immer wieder belegte Grundsatz besagt, dass Akteure, die von Journalisten als kulturell, religiös oder politisch anders wahrgenommen werden, in der Berichterstattung marginalisiert werden. Dagegen wird Akteuren, denen sich der jeweilige Journalist eher zugehörig fühlt, disproportional viel Raum gegeben (Jungblut, 2022).

Im Falle des Gazakriegs ist Israel für Deutschland eindeutig der Ingroup zuzuordnen: Aufgrund des Völkermords an den Juden im Zweiten Weltkrieg ist die Sicherheit des Landes Israel für den deutschen Staat „Staatsräson“ (Landeszentrale für Politische Bildung Baden Württemberg, o.D.). Und auch finanziell, kulturell und zivilgesellschaftlich unterhalten Israel und Deutschland enge Beziehungen (Auswärtiges Amt, 2024).

„In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels“ -Olaf Scholz, damaliger Bundeskanzler, in einer Regierungserklärung vom 12. Oktober 2023 (Bundesregierung, 2023)

Dass die israelischen Perspektiven den palästinensischen gegenüber dominant sind, liegt auch in den journalistischen Rahmenbedingungen im Gazakrieg nach dem 7. Oktober 2023 begründet. Allein in den ersten zehn Wochen nach der israelischen Offensive wurden im Gazastreifen mehr Journalisten getötet als je zuvor in einem Land in einem gesamten Jahr (Committee to Protect Journalists, 2023). Israel verweigerte Journalisten außerdem fast durchgehend den Zugang ins Konfliktgebiet (Committee to Protect Journalists, 2024). Das erschwerte es jenen Journalisten enorm, Akteure aus dem Gazastreifen in der medialen Berichterstattung zu Wort kommen zu lassen – und sprach ebenfalls für eine Unausgewogenheit pro israelische Akteure.

Dominanz politisch-militärischer Akteure

Neben einer Dominanz israelischer Perspektiven wurde postuliert, dass politische und militärische Quellen in der Berichterstattung deutlich öfter zitiert wurden als nicht-politisch-militärische. Auch diese Annahme fußte maßgeblich auf den bisherigen Forschungsergebnissen zur Kriegsberichterstattung sowie auf den journalistischen Rahmenbedingungen während des Gazakriegs.

Denn zwar bringen bürgerjournalistische Inhalte auf Blogs und sozialen Medien seit Anfang des 21. Jahrhunderts mehr alternative Quellen zu Politikern und Militärs an die Öffentlichkeit, was sich auch in der journalistischen Berichterstattung gezeigt hat – unter anderem in dem Umstand, dass mittlerweile mehr über kriegsbetroffene Zivilbevölkerungen berichtet wird als früher (z.B. Nohrstedt, 2009; Heywood, 2017). Eine gewisse Dominanz politisch-militärischer Akteure bleibt jedoch bestehen (z.B. Wolff, 2018).

Kriegsopfer aus der Zivilbevölkerung kommen in der medialen Berichterstattung tendenziell weniger oft zu Wort als Kriegsparteien. Bildquelle: UNRWA. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boys_salvaging_a_destroyed_building_in_the_Gaza_Strip.jpg

Auch diese Annahme wurde von den journalistischen Rahmenbedingungen während des Gazakriegs weiter gestützt – da Journalisten kaum im Gazastreifen selbst mit der Zivilbevölkerung sprechen konnten, lag der Verdacht nahe, dass die dortige Bevölkerung in der Berichterstattung weniger zitiert wurde als die israelische.

Fehlende journalistische Selbstreflexion

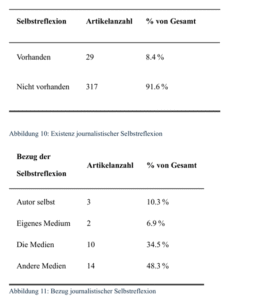

Zu guter Letzt wurde angenommen, dass sich in der Berichterstattung über den Gazakrieg nur ein geringes Maß an journalistischer Selbstreflexion finden lassen würde. Denn zwar wird jene Selbstreflexion seit dem Irakkrieg nur noch selten wissenschaftlich untersucht, bei den wenigen auffindbaren Analysen wurde sie aber nur in sehr geringem Maße identifiziert (z.B. Mast & Hanegreefs, 2015; Wolff, 2018).

Durch die extrem prekären journalistischen Rahmenbedingungen im Gazakrieg schien gleichwohl die Möglichkeit zu existieren, dass journalistische Selbstreflexion in höherem Maße aufzufinden sein würde als in vorherigen Kriegen – während dem Irakkrieg hatte das damals neuartige Phänomen des embedded journalism beispielsweise zu einem enormen Anstieg der Selbstreflexion geführt (Wolff, 2018).

Methode

Im Zuge der Untersuchung wurden 346 Online-Artikel der Welt, SZ und taz in Hinblick auf die oben beschriebene Akteursvielfalt und journalistische Selbstreflexion analysiert. Untersucht wurden Artikel vom 10. Oktober 2023 bis zum 10. März 2024 und damit die Berichterstattung über fünf Monate.

Ausgewählt wurden die Medien zum einen aufgrund ihres recht breiten politischen Spektrums: Während die Welt als rechts-konservativ und die taz als links-progressiv gilt, fungierte die SZ in der Mitte der beiden Medien als eine Tageszeitung, der weder eine besonders linke noch eine besonders rechte Ausrichtung nachgesagt wird. Außerdem besitzen die drei Zeitungen eine recht hohe Auflage und damit auch Relevanz für die politische Meinungsbildung (Rössler, 2017; IVW, 2024).

| Zeitung | Ausrichtung | Auflage im 4. Quartal 2024 |

| Taz | Links-progressiv | 40.000 |

| SZ | Mittig, gemäßigt | 270.000 |

| Welt | Rechts-konservativ | 90.000 |

(Quellen: Rössler, 2017; IVW, 2024)

Für die Untersuchung der Akteursvielfalt wurden acht Akteursgruppen gebildet und in jedem Artikel einzeln untersucht, wie oft welche Akteursgruppe per direktem und indirektem Zitat zu Wort kam. Codiert wurde daraufhin der Akteur mit den meisten und zweitmeisten direkten Zitaten sowie der mit den meisten und zweitmeisten indirekten Zitaten. Daneben wurde zusätzlich die Anzahl der jeweiligen Zitate eingetragen.

Außerdem wurde codiert, ob im Artikel journalistische Selbstreflexion vorhanden war; ob diese dem Autor selbst, dem eigenen Medium, den Medien an sich oder anderen Medien galt und ob die Selbstreflexion positiv, neutral oder kritisch ausfiel.

Die Zuverlässigkeit des Erhebungsinstruments wurde im Rahmen eines Pretests bestätigt, wobei im Zuge dessen leichte Änderungen bezüglich der Art und Weise der Codierung von Zitaten vorgenommen wurden.

Ergebnisse

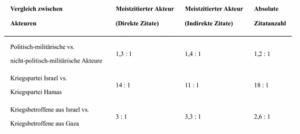

Der Großteil der Hypothesen wurde in den Ergebnissen bestätigt. Durchaus überraschend erschien allerdings, dass es in der Berichterstattung der drei Tageszeitungen zwar wie vermutet eine gewisse Dominanz politisch-militärischer Akteure gab – diese aber deutlich geringer ausfiel als zunächst angenommen. Politisch-militärische Akteure waren 1,3-mal häufiger der Akteur mit den meisten direkten und 1,4-mal häufiger der Akteur mit den meisten indirekten Zitaten eines Artikels als nicht-politisch-militärische Akteure. In der absoluten Zitatanzahl über alle Artikel hinweg waren sie sogar nur um den Faktor 1,2 dominant. Dass die beiden Akteursgruppen in beinahe ausgeglichenem Maße die meistzitierten Akteure eines Artikels waren, spricht unter Rückbezug auf die Forschung (Steindl, 2010; Bilke, 2008), durchaus für die Qualität der Berichterstattung der drei Tageszeitungen.

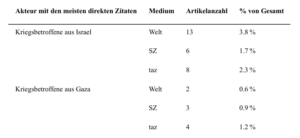

Was die Darstellung der beiden Kriegsparteien und der beiden kriegsbetroffenen Bevölkerungen angeht, zeigte sich bei den deutschen Tageszeitungen aber eine deutlich stärkere Unausgewogenheit. Die israelische Regierung bzw. das Militär war im Vergleich zur Hamas 14-mal öfter der Akteur mit den meisten direkten Zitaten und elfmal so oft der Akteur mit den meisten indirekten Zitaten eines Artikels, dazu gab es von der israelischen Kriegspartei insgesamt etwa 18-mal mehr Zitate als von der Hamas. Auch kriegsbetroffene Personen aus Israel wurden deutlich öfter zitiert als solche aus dem Gazastreifen, insgesamt waren erstere etwa dreimal häufiger der meistzitierte Akteur eines Artikels.

Dass die Kriegspartei Israel deutlich öfter zitiert wurde als die Kriegspartei Hamas, sollte differenziert betrachtet werden. Sowohl Deutschland als auch die EU stufen letztere als Terrororganisation ein (Europäisches Parlament, 2023), dazu ist sie für die notorische Verbreitung von Lügen und daher als wenig verlässlichen Informationsquelle bekannt (z.B. Gilboa & Sigan, 2024, Stanescu, 2023). Dafür, einem solchem Akteur keinen Raum in der Berichterstattung zu geben, lassen sich viele gute Argumente finden – hält man sich jedoch an die Journalismusforschung, ist eine Praxis, bei der eine Kriegspartei bis zu 18-mal häufiger zitiert wird als die andere, mit keinerlei Qualitätsstandards zu vereinbaren. Zudem stellten auch die israelische Regierung und das israelische Militär während das Gazakriegs alles andere als eine verlässliche Informationsquelle dar und führten Medien immer wieder in die Irre (z.B. Gilboa & Sigan, 2024,; Sirhan, 2021, Hasan, 2024, Der Spiegel, 2025).

Israelische Kriegsbetroffene – z.B. Anhänger der von der Hamas verschleppten Geiseln – wurden in der Gazakriegs-Berichterstattung dreimal öfter zitiert als Kriegsbetroffene aus dem Gazastreifen. Bildquelle: Oren Rozen. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hostages_Square_300125_09.jpg

Noch deutlich kritischer zu betrachten ist der Umstand, dass die israelische Zivilbevölkerung so viel häufiger der meistzitierte Akteur eines Artikels war als die Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen. Im Gazastreifen wurden allein im untersuchten Zeitraum zwischen Oktober 2023 und März 2024 mehr als 30.000 Menschen von israelischen Angriffen getötet (Der Spiegel, 2024), während auf der israelischen Seite ca. 1200 Menschen beim Hamas-Massaker vom 7. Oktober ermordet wurden und etwa 240 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden (Der Spiegel, 2025). Bei diesen Verhältnissen erscheint es extrem fragwürdig, dass Kriegsbetroffene aus Israel in der Berichterstattung etwa dreimal so häufig die meistzitierten Akteure waren wie die aus dem Gazastreifen – selbst unter Berücksichtigung aller journalistischen Arbeitsbedingungen und Einflussfaktoren.

Dazu kommt, dass jene journalistischen Rahmenbedingungen nur selten zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht wurden. Journalistische Selbstreflexion war nur in acht Prozent aller untersuchten Artikel aufzufinden, wobei sich etwa die Hälfte dieser Fälle auch noch eher auf Kritik an anderen Medien beliefen und nicht als Selbstreflexion im engeren Sinne zu werten sind.

Konkret mit der Arbeit des eigenen Mediums oder des Journalisten auseinandergesetzt wurde sich über alle Medien hinweg nur in fünf von 346 Artikeln, der Rest der journalistischen Selbstreflexion entfiel auf Kritik an anderen Medien oder die Reflexion über die journalistischen Rahmenbedingungen an sich. Berücksichtigt man die extreme Unausgewogenheit zwischen den beiden Kriegsparteien und den beiden kriegsbetroffenen Bevölkerungen in der Berichterstattung, gepaart mit den zweifellos extremen Bedingungen für Journalisten im Gazakrieg, erscheinen diese Zahlen ziemlich gering.

Unterschiede zwischen den untersuchten Medien

Bei den drei untersuchten Tageszeitungen zeigten sich sowohl mit Blick auf die journalistische Selbstreflexion als auch auf die Akteursvielfalt interessante Unterschiede, die sich mit Hilfe von Chi-Quadratstests auch statistisch nachweisen ließen. So zeichnete sich die Zeitung „Welt“ dadurch aus, fast ausschließlich über die Arbeit anderer Medien zu reflektieren, während die SZ und die taz deutlich mehr über die Arbeit der Medien an sich und in geringem Maße auch über die des Autors selbst bzw. des eigenen Mediums reflektierten.

Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen der Welt und den beiden anderen Tageszeitungen offenbarte sich in der Häufigkeit der Zitate der israelischen Kriegsbetroffenen im Vergleich zu den Kriegsbetroffenen aus dem Gazastreifen. Sowohl für direkte als auch für indirekte Zitate waren Kriegsbetroffene aus Israel bei der Welt etwa sechsmal häufiger die meistzitierten Akteure als Kriegsbetroffene aus dem Gazastreifen. Bei der SZ und der taz lag dieses Verhältnis jeweils bei etwa 2:1.

Während die Welt sich mit ihrer Berichterstattung also gleich in mehreren Aspekten von der taz und der SZ unterschied, ließ sich bei letzterer zumindest ein interessantes Alleinstellungsmerkmal ausmachen: Die Süddeutsche Zeitung war die einzige der drei Tageszeitungen, bei der die Hamas nicht ein einziges Mal der Akteur mit den meisten Zitaten eines Artikels war – sowohl bei direkten als auch bei indirekten Zitaten.

Fazit

Insgesamt ließen die drei untersuchten Tageszeitungen mit ihrer Berichterstattung über den Gazakrieg gewisse Qualitätsstandards vermissen – sowohl in Bezug auf die Akteursvielfalt als auch auf die journalistische Selbstreflexion. Zugutehalten muss man Welt, SZ und taz zwar, dass die Dominanz politisch-militärischer Quellen deutlich geringer ausfiel als in vorangegangenen Kriegen. Und zweifelsohne ist der richtige Umgang mit einer Quelle wie der Hamas schwierig, weshalb das deutliche Ungleichgewicht zwischen den beiden Kriegsparteien nicht zwingend als journalistische Fehlleistung verstanden werden sollte.

Die israelische Zivilbevölkerung aber so viel häufiger zu zitieren als die Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen passt schlichtweg nicht zu den Qualitätsstandards der Kriegsberichterstattung und noch viel weniger zu der Realität, dass bereits am Ende des Untersuchungszeitraums etwa 15-mal mehr Menschen im Gazastreifen getötet worden waren als beim Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Gerade die Artikel der Welt, in denen die israelische Zivilbevölkerung etwa sechsmal häufiger der meistzitierte Akteur war als die Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen, wiesen hier klar auf fehlende journalistische Qualität hin.

Erschwerend hinzu kam, dass die drei Medien in ihren Artikeln nur ein geringes Maß an journalistischer Selbstreflexion zum Vorschein kommen ließen, sich in ihren Artikeln so gut wie nie mit der eigenen Berichterstattung auseinandersetzten und die journalistischen Arbeitsbedingungen nur in Ausnahmefällen thematisierten. Insofern macht man es sich nicht zu leicht, wenn man die Gazakriegsberichterstattung der deutschen Tageszeitungen trotz der zweifellos enorm herausfordernden Arbeitsbedingungen kritisiert. Es bleibt zu hoffen, dass eine ausgewogenere Berichterstattung den schrecklichen Ereignissen im Gazastreifen – wegen derer sich Israel mittlerweile sogar mit dem Vorwurf des Genozids konfrontiert sieht (Tagesschau, 2025) – gerecht wird.

Quellen

Auswärtiges Amt (2024). Deutschland und Israel: Bilaterale Beziehungen. Abgerufen am 10. Mai 2025 von https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/israel-node/bilateral-203806

Bilke, N. (2008). Qualität in der Krisen- und Kriegsberichterstattung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91137-3

Bundesregierung (2023). Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Abgerufen am 17. September 2023 von https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-2230150

Commitee to Protect Journalists (2023). Israel-Gaza war takes record toll on journalists. Abgerufen am 10. Mai 2025 von https://cpj.org/2023/12/israel-gaza-war-takes-record-toll-on-journalists/ Commitee to Protect Journalists (2024). Journalist casualties in the Israel-Gaza war. Aufgerufen am 10. Mai 2025 von https://cpj.org/2025/02/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/

Der Spiegel (2024). Israels Militär nennt Massengedränge als Ursache für Todesfälle an Hilfskonvoi. Abgerufen am 10. Mai 2025 von https://www.spiegel.de/ausland/israels-militaer-nennt massengedraenge-als-ursache-fuer-todesfaelle-an-hilfskonvoi-a-59e2ce49-9ade-451b-8dbd 04dad2571c6b

Der Spiegel (2025). Mehr als 50.000 Tote in Gaza. Abgerufen am 10. September 2025 von https://www.spiegel.de/ausland/israel-gaza-krieg-mehr-als-50-000-tote-in-gaza-seit-beginn-der kampfhandlungen-a-415cddf1-e05f-4c3b-8977-1bf4e396fc65

Europäisches Parlament (2023). Entschliessungsantrag. Abgerufen am 10. September 2025 von https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0448_DE.pdf

Gilboa, E. & Sigan, L. (2024). The New York Times coverage of the Israel Hamas war: errors, omissions, and poor editorial supervision. https://doi.org/10.1080/13537121.2024.2394292 3, Israel Affairs, 30 (5), 939-957.

Hasan, M. (2024). Which is worse, Israel’s lies about Gaza or its western backers who repeat those lies? The Abgerufen am 10. September 2025 von https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/02/israel-gaza-lies-western-backers

Hofmann, S.J. (2025). Wie hoch sind die Opferzahlen im Gazastreifen wirklich? Deutsche Welle. Abgerufen am 16. September 2025 von https://www.dw.com/de/wie-hoch-sind-die-opferzahlen-im-gazastreifen-wirklich/a-73115737

Heywood, E. (2017). European Foreign Conflict Reporting. Routledge.

IVW. (2025). Ranking der auflagenstärksten überregionalen Tageszeitungen in Deutschland im 4. Quartal In: Statista. Abgerufen am 10. Mai https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73448/umfrage/auflage-der-ueberregionalen tageszeitungen/

Jungblut, M. (2022). Kriegs- und Konfliktberichterstattung im digitalen Zeitalter. In: Borucki, I., Kleinen-von Königslöw, K., Marschall, S., Zerback, T. (eds). Handbuch Politische Kommunikation (313-326). https://doi.org/10.1007/978-3-658-26233-4_23

Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg (o.D.). Die Geschichte Israels. Abgerufen am 10. September 2025 von https://www.lpb-bw.de/geschichte-israels#c98739

Maad, A. (2024). Why the Gaza Health Ministry’s death count is considered reliable. Le Monde. Abgerufen am 10. Mai 2025 von https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/10/13/why-the gaza-health-ministry-s-death-count-is-considered-reliable_6729264_8.html

Maurer, M. & Kempf, W. (2011). Israelkritik und Antisemitismus? Eine vergleichende Analyse der deutschen Presseberichterstattung über 2. Intifada und Gaza-Krieg. conflict & communication online, 10 (2), 1-21. Abgerufen am 10. September 2025 von https://regener-online.de/journalcco/2011_2/pdf/maurer kempf.pdf

Nohrstedt, S.A. (2009). New War Journalism. Trends and Challenges. Nordicom Review, 30 (1), 95-112.

Rössler, P. (2017). Inhaltsanalyse. 3. überarbeitete Auflage. UVK Verlagsgesellschaft.

Sirhan, N.R. (2021). Reporting Palestine-Israel in British Newspapers An Analysis of British Newspapers. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17072-1

Stanescu, G. (2023). Informational War: Analyzing False News in the Israel Conflict. Social Sciences and Education Research Review, 10 (2), 307-310.

Steindl, N.E. (2010). Friedensjournalismus – Perspektiven und Herausforderungen für Journalismus in Krisenzeiten (Magisterarbeit). Universität Wien. https://doi.org/10.25365/thesis.12564

Tagesschau (2025). UN werfen Israel Genozid im Gazastreifen vor. Abgerufen am 16. September 2025 von https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-gaza-kommissionsbericht-un-100.html

Taz (2025). Wie viele Tote gibt es in Gaza? Abgerufen am 12. September 2025 von https://taz.de/Wieviele-Tote-gibt-es-in-Gaza/!6102994/

Wolff, M.A. (2017). Kriegsberichterstattung. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22089-1

Zghoul, L. (2022). Al-Jazeera English and BBC News Coverage of the Gaza War 2008-9: A Comparative Examination (Doktorarbeit). Cardiff University. Abgerufen am 10. September 2025 von https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/150081/1/zghoullphd2022.pdf

Schlagwörter:Berichterstattung, Gaza, Inhaltsanalyse, Israel, Krieg, Kriegsberichterstattung, Studie