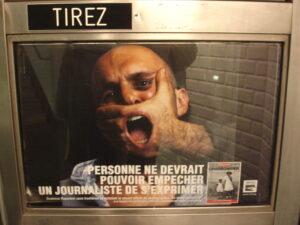

Plakat einer RSF-Kampagne in der Pariser Metro, 2005. Bildquelle: Rodrigo Sepúlveda Schulz, Flickr (cc)

Anfang Mai veröffentlichte „Reporter ohne Grenzen“ seine neue Rangliste zur Pressefreiheit. Frankreich hat sich dabei leicht verbessert. Doch der freie Journalismus wird in Frankreich zunehmend bedrängt. Wie steht um tatsächlich um Frankreichs Pressefreiheit?

Es ist der 19. September 2023 in Marseille. An der Tür der Investigativ-Journalistin Ariane Lavrilleux klingelt es. Es ist die französische Polizei. Sie durchsucht Lavrilleuxs Wohnung, ihren Laptop und ihr Handy. Lavrilleux wird verhaftet und auf das Polizeipräsidium gebracht. Nach eigener Aussage verbringt sie dort über 30 Stunden. Der Grund: Lavrilleux veröffentlichte für das Magazin „Disclose“ die Egypt Papers. In dem Papier wird dem französischen Geheimdienst vorgeworfen, den ägyptischen Diktator Abdel Fattah al-Sisi unterstützt zu haben. Demnach hätte Frankreich Mitschuld an Staatsverbrechen, wie Hinrichtungen und Luftangriffen auf Zivilisten. Ihre Informationen hatte Lavrilleux vermutlich von einem ehemaligen Mitarbeiter des Geheimdienstes. Ihm könnte eine langjährige Haftstrafe wegen Landesverrats drohen.

„Das Ziel dieser jüngsten Episode inakzeptabler Einschüchterung von Disclose-Journalisten ist klar: die Identifizierung unserer Quellen, die zur Aufdeckung der Militäroperation Sirli in Ägypten beigetragen haben.“, schrieb „Disclose“ anschließend in einem Statement zur Verhaftung Lavrilleuxs. Pavol Szalai, der Leiter des EU-Referats von „Reporter ohne Grenzen“ stellte klar:

„Wenn die Verhaftung von Ariane Lavrilleux und die Durchsuchung ihrer Wohnung auf ihre legitime Tätigkeit als Journalistin zurückzuführen ist, wovon wir überzeugt sind, dann handelt es sich um einen schwerwiegenden Angriff auf die Vertraulichkeit der Quellen von Journalisten.“

In den letzten Jahren hatten französische Behörden häufiger Journalist:innen unter Druck gesetzt und versucht, sie zur Offenlegung ihrer Quellen zu zwingen.

Der Quellenschutz ist ein Bestandteil der Pressefreiheit. Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt in einem Urteil klar: „Der Schutz journalistischer Quellen ist eine der Grundvoraussetzungen der Pressefreiheit. Ohne einen solchen Schutz könnten Quellen davon abgehalten werden, die Presse bei der Information der Öffentlichkeit über gesellschaftlich relevante Fragen zu unterstützen.“

In der neuen Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“, die am 03. Mai 2024 veröffentlicht wurde, hat sich Frankreich von Platz 24 auf Platz 21 verbessert. „Mit einer etwas niedrigeren Punktzahl ist der Aufstieg aber nur auf den Rückfall anderer Länder zurückzuführen“, sagt Katharina Weiß, Pressereferentin von „Reporter ohne Grenzen“. Es gebe in Frankreich weiterhin „endemische Probleme“.

Ultrakonservative Medieneigner

In Deutschland orientiert sich die Presse an dem Prinzip der Staatsferne. Die Medien regulieren sich durch den Presserat selbst. In Frankreich ist das anders. „Die wichtigsten Kontroll- und Aufsichtsorgane sind die für Medien zuständigen Parlamentsausschüsse“, sagt Katharina Weiß. Es gibt ein Pressegesetz und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von einer Behörde, der ARCOM kontrolliert. „Es gibt in Frankreich aber gerade sehr viele Diskussionen darüber.“, so Weiß. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe die Kommission „États Généraux de l’information“ ins Leben gerufen, die sich über die Zukunft der Medienlandschaft Gedanken macht und Empfehlungen aussprechen solle. Außerdem forderte das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs die Regierung am 13. Februar 2024 dazu auf, ihre Methoden zur Beobachtung der Unabhängigkeit von Rundfunkmedien zu überprüfen.

Laut Katharina Weiß von „Reporter ohne Grenzen“ ist ein großes Hindernis für die Pressefreiheit in Frankreich der fehlende Pluralismus in Redaktionen. Dies werde durch den Mangel an Kontrolle durch die Regulierungsbehörde noch verstärkt. Viele Medien in Frankreich gehören reichen Milliardären, die Einfluss auf die Berichterstattung nehmen (können). Für Weiß hängt das noch mit einem weiteren Problem zusammen: den rechtsextremen Tendenzen im französischen Medienmarkt.

Der Milliardär Vincent Bolloré ist Hauptaktionär des Medienkonzerns Vivendi. Er gilt als ultrakonservativ. Ihm gehören große Radiosender, Magazine und seit 2021 auch der größte Zeitschriftenverlag Prisma Media. Im Sommer 2023 berief Bolloré Geoffroy Lejeune zum Chefredakteur der Wochenzeitung „Journal du Dimanche“ (JDD). Lejeune leitete zuvor ein rechtsgerichtetes Magazin, das zu einer Geldstrafe wegen rassistischer Hassrede verurteilt worden war. Auf die Berufung Lejeunes zum Chefredakteur traten viele Redakteure in den Streik. Bolloré gab dem Druck nicht nach und hielt an der Berufung fest. „Die streikenden Journalisten von Le JDD mussten nach einem 40-tägigen Rekordstreik die Redaktion verlassen, aber einige von ihnen gründeten ein neues Medienunternehmen“, sagt Katharina Weiß. Wie Medien in Frankreich zu mehr Pluralismus verpflichtet werden können, sei umstritten.

„Endemische Probleme“

Auch das Medienvertrauen der Bevölkerung ist in Frankreich gering. Besonders auf Demonstrationen gibt es immer wieder Gewalt gegen Journalist:innen. Zuletzt 2023, als gegen die Rentenreform protestiert wurde. Auch Übergriffe durch die Polizei auf Journalist:innen sind bei Demonstrationen nicht selten. „Es ist manchmal sehr unangenehm für Journalisten, von der Polizei als solche erkannt und geschützt zu werden.“, sagt Katharina Weiß.

Das europäische Parlament hat Ende 2022 ein Gesetzt verabschiedet, das die Unabhängigkeit von Nachrichtenredaktionen schützen soll. Es soll unter anderem sogenannte SLAPP-Klagen schwieriger machen. Das sind Klagen, die vorrangig gegen Journalist:innen eingesetzt werden, um Äußerungen im öffentlichen Interesse zu verhindern. Diese sind in Frankreich momentan noch legitim. „Der aktuelle Rechtsrahmen ermöglicht SLAPPs und die Umgehung des Presserechts“, sagt Katharina Weiß. In den nächsten Jahren sollen die Opfer dieser Klagen aber besser geschützt werden. Das EU-Gesetz sollte auch den Quellenschutz von Journalist:innen stärken. Das Parlament hatte gehofft, die Überwachung von Journalist:innen und ihren Quellen weitestgehend zu verbieten. Wie das Recherche-Netzwerk „Investigate Europe“ (an dem Ariane Lavrilleux mitarbeitete) herausfand, wurde dieses Verbot durch Druck von Frankreich und sechs weiteren Staaten entscheidend geschwächt. Es wurde ein Absatz hinzugefügt, in dem steht: „Dieser Artikel berührt nicht die Verantwortung der Mitgliedstaaten für den Schutz der nationalen Sicherheit“. Überwachung von Journalist:innen ist also legitim, wenn es der nationalen Sicherheit dient. Wie im Fall von Ariane Lavrilleux. Das stieß bei vielen Journalistenverbänden und Politiker:innen auf Unmut. Laut einem Sprecher der zuständigen grünen Kulturministerin Claudia Roth begründet der Artikel „keinerlei neue Eingriffsrechte in journalistische Freiheiten“. (10,11)

Die Pressefreiheit in Frankreich wird durch verschiedene Aspekte geschwächt. Rechtskonservative Milliardäre, wie Bolloré, versuchen, ein Medienimperium zu schaffen. Das Vertrauen in die Medien ist gering, während es häufiger zu Gewalt gegenüber Journalist:innen kommt. Zudem ist die Frage, in welchen Fällen Journalist:innen ausspioniert werden dürfen, nicht endgültig geklärt. Auch wenn Frankreich sich in der Rangliste der Pressefreiheit etwas verbessert hat, schaut Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen besorgt auf die französische Pressefreiheit: „Ich würde sagen, dass sich die Situation der Pressefreiheit in Frankreich in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert hat.“

Schlagwörter:Frankreich, Medienfreiheit, Pressefreiheit, RSF