Die Zeit im Bild (ZIB) 1 ist unangefochten die reichweitenstärkste Nachrichtensendung Österreichs. Laut eigener Ankündigung auf ihrer Homepage bringt die ZIB 1 „die wichtigsten Nachrichten aus Österreich und der Welt“. Eine Untersuchung der geografischen Orientierung der Berichterstattung zeigt aber, dass das Nachrichtenformat diesem selbst gestellten Anspruch aus globaler Perspektive nur in sehr begrenztem Maße gerecht wird. Obwohl 85 Prozent der Menschen auf der Welt im Globalen Süden leben, entfallen auf sie nur etwas mehr als 10 Prozent der Berichterstattung der Zeit im Bild. Die MENA (Middle East & North Africa)-Region ausgenommen, sind es sogar nur 4 Prozent Sendezeit für etwa 75 Prozent der Weltbevölkerung. Selbst außergewöhnliche Ereignisse und verheerende militärische Auseinandersetzungen wie „der tödlichste Krieg des 21. Jahrhunderts“ (Tigray) und die aktuell „größte und verheerendste humanitäre Krise der Welt“ (im Sudan) finden kaum Beachtung.

Abb. 1 Geografische Verteilung der Beiträge

(Unterteilung in Länder des Globalen Nordens und Globalen Südens weitgehend nach der Klassifikation der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD))

Mediale Marginalisierung selbst außergewöhnlicher Ereignisse im Globalen Süden

Die ZIB 1 ist weiterhin mit Abstand die reichweitenstärkste Nachrichtensendung Österreichs, mit einem regelmäßigen Zuschauermarktanteil von über 50 Prozent (die Ausstrahlung in ORF 1 und 2 zusammengenommen). Man kann also wohl mit Recht behaupten, dass der Zeit im Bild eine große Bedeutung dabei zufällt, welche Nachrichten in großen Teilen der österreichischen Bevölkerung wahrgenommen werden und im öffentlichen Bewusstsein präsent sind. Auf ihrer Internetseite wirbt die ZIB 1 mit dem Anspruch, über „die wichtigsten Nachrichten aus Österreich und der Welt“ zu berichten.

Gehören „der tödlichste Krieg des 21. Jahrhunderts“ und die aktuell „größte und verheerendste humanitäre Krise der Welt“ zu den wichtigsten Nachrichten der Welt? Offensichtlich nicht, wenn man sich die Berichterstattung der Zeit im Bild 1 anschaut. Als „tödlichster Krieg des 21. Jahrhunderts“ gilt der Bürgerkrieg in der nordäthiopischen Region Tigray, der von 2020 bis 2022 ausgefochten wurde. Schätzungsweise 600.000 Zivilisten wurden in dem Konflikt, an dem auch Truppen aus Eritrea beteiligt waren, getötet. Amnesty International konstatierte schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen. Mindestens 120.000 Frauen wurden während des Krieges vergewaltigt.

Die Situation im Sudan, wo bis in die Gegenwart hinein ein verheerender Bürgerkrieg herrscht, nannte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell im März 2025 vor dem Weltsicherheitsrat die „größte und verheerendste humanitäre Krise der Welt“ („Sudan is now the largest and the most devastating humanitarian crisis in the world.“). Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (World Food Programme, WFP) bezeichnet die Lage im Land als „die größte Hungerkrise der Welt“ („the world’s largest hunger crisis“). Es handelt sich hierbei um eine Entwicklung, die sich schon länger abzeichnete. Bereits 2024 warnte das UNHCR vor einer „schrecklichen humanitären Krise von epischen Ausmaßen“ („dire humanitarian crisis of epic proportions“) und der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, notierte: „Im Sudan spielt sich die größte humanitäre Krise der Welt ab. Mehr als 25 Millionen Menschen, die Hälfte der gesamten Bevölkerung des Sudans, befinden sich in einer kritischen Ernährungslage und 755.000 sind akut vom Hungertod bedroht. Außerdem sind mehr als 10 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben – so viel wie in keinem anderen Land.“ Angesichts dieser dramatischen Zahlen könnte man annehmen, dass man im Falle beider Bürgerkriege von einer hohen medialen Beachtung ausgehen könnte. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, beide Extremereignisse sind in den Nachrichten stark marginalisiert und im Falle von Tigray sogar fast vollständig ignoriert worden. Dies gilt für die Zeit im Bild 1 (Abb. 2), wie auch für andere führende Nachrichtenformate im deutschsprachigen Raum wie etwa die deutsche Tagesschau.

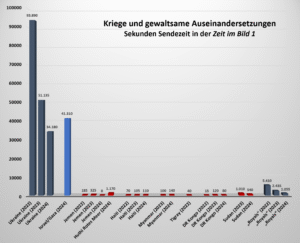

Abb. 2 Umfang der Berichterstattung über Kriege und militärische Auseinandersetzungen in der Zeit im Bild 1 in den angegebenen Jahren

(sowie zum Vergleich: Berichterstattung über Adelsfamilien („Royals“))

Während die ZIB 1 im Jahr 2022 fast 94.000 Sekunden über den Ukraine-Krieg berichtete (nicht eingerechnet die Beiträge über die Auswirkungen des Krieges, etwa im Energiesektor), waren es über den Bürgerkrieg in Tigray, „den tödlichsten Krieg des 21. Jahrhunderts“, lediglich 40 Sekunden. Dem Sudan wurden 2023 etwas über 1.000 Sekunden gewidmet, ein Wert, der im folgenden Jahr, sogar antizyklisch zur Zuspitzung des Konfliktes und der humanitären Lage im Land, auf etwa die Hälfte sank. Auch zahlreiche andere militärische Auseinandersetzungen sind nahezu unbeachtet geblieben. Hierzu gehört beispielsweise die desolate sicherheitspolitische und humanitäre Situation auf der Karibikinsel Haiti, dessen Hauptstadt Port-au-Prince zu etwa 80 Prozent rivalisierende Banden beherrschen und wo im Jahr 2023 ca. 4.000 Menschen ermordet wurden. Ebenso weitgehend übergangen wurden der Bürgerkrieg in Myanmar und die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellenmiliz M23 im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo laut UNICEF-Sprecher James Elder jede halbe Stunde ein Kind vergewaltigt wurde.

Symptomatisch ist die Berichterstattung über den Jemen: Konsequent ist das Land an der Südspitze der Arabischen Halbinsel in den Nachrichten fast vollständig ignoriert worden, obwohl dort seit Jahren ein heftiger Bürgerkrieg wütet, der alleine bis Ende 2021 etwa 377.000 Menschenleben forderte. Auch der Ausbruch der größten jemals gemessen Choleraepidemie im Jemen im Jahr 2017 führte zu keinem merklichen Anstieg des medialen Interesses.

Erst seit den, final gegen Israel gerichteten, Angriffen der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe, die das Rote Meer durchqueren, taucht das Land auf den Karten der medialen Berichterstattung auf. Dabei gilt das Interesse weiterhin kaum der hungernden und notgeplagten Bevölkerung des Bürgerkriegslandes (im Jahr 2024 beschäftigte sich in der ZIB 1 kein einziger der Beiträge, in denen der Jemen erwähnt wurde, dezidiert mit dem dortigen Bürgerkrieg), sondern den wirtschaftlichen und militärischen Auswirkungen der Angriffe der Huthi auf Schiffe, die über das Rote Meer Güter in den Globalen Norden transportierten. Jüngst gibt es ein Interesse an den Drohnen-Angriffen der Huthi auf Israel selbst. Dass immer noch ein Großteil der jemenitischen Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist (jedes zweite Kind unter fünf Jahren ist akut mangelernährt), bleibt in der Regel eine Randnotiz.

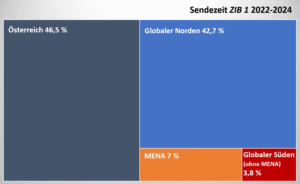

Abb. 3 Geografische Verteilung der Sendezeit in der Zeit im Bild 1 in den Jahren 2022-2024

(MENA = Middle East & North Africa-Region)

Konstante und stabile mediale Marginalisierung der Länder des Globalen Südens

Eine Auswertung der Berichterstattung der Zeit im Bild 1 (und auszugsweise von ORF.at) für das Jahr 2022 machte deutlich, dass lediglich 9 Prozent der Sendezeit der Beiträge auf Themen des Globalen Südens entfielen.[1] Dieser Wert ist, wie aktuelle Analysen für die Jahre 2023 und 2024 zeigen, relativ konstant geblieben. Veränderungen gab es hinsichtlich der medialen Aufmerksamkeit für die sogenannte MENA (Middle East & North Africa)-Region.[2] Durch den Gaza-Krieg – die Berichterstattung teilt sich hier auf ein Land des Globalen Nordens (Israel) und des Globalen Südens (Gaza/Palästina) auf – ist die Verteilung der Sendezeit der Beiträge zwar innerhalb der Regionen des Globalen Südens verändert worden, weitgehend aber nicht der Gesamtanteil des Globalen Südens an allen Beiträgen. Dieser Wert lag relativ stabil bei etwa 10 Prozent: Im Jahr 2022 entfielen auf den Globalen Norden (mit Österreich) 91 Prozent der Sendezeit, auf die MENA-Region 4,7 Prozent und auf den restlichen Globalen Süden 4,3 Prozent. Im Jahr 2023 waren es 87,1 Prozent für den Globalen Norden, 8,9 Prozent für die MENA-Region und 4 Prozent für den restlichen Globalen Süden. Im Jahr 2024 entfielen 89,4 Prozent der Sendezeit auf den Globalen Norden, 7,6 Prozent auf die MENA-Staaten und 3 Prozent auf die restlichen Länder des Globalen Südens. Damit erreichte der Sendezeitanteil für den Globalen Süden ohne die MENA-Region innerhalb der drei ausgewerteten Jahre 2022-2024 einen Tiefpunkt. Im Durchschnitt entfielen im Auswertungszeitraum 10,8 Prozent der Sendezeit auf den gesamten Globalen Süden (Abb. 3). Dieser Wert teilte sich innerhalb des Globalen Südens auf in: 7 Prozent für die Länder der MENA-Region und lediglich 3,8 Prozent für die restlichen Länder des Globalen Südens. Zur Einordung: Im Globalen Süden leben etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung, in den Ländern des Globalen Südens ohne die MENA-Region immer noch etwa 75 Prozent der Menschheit.

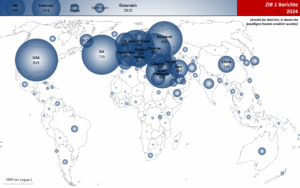

Abb. 4 Anzahl der Berichte, in denen die jeweiligen Länder (bzw. politischen Entitäten) im Jahr 2023 in der Zeit im Bild 1 erwähnt wurden

Abb. 5 Anzahl der Berichte, in denen die jeweiligen Länder (bzw. politischen Entitäten) im Jahr 2024 in der Zeit im Bild 1 erwähnt wurden

Ein Blick auf die geografische Orientierung der Berichterstattung der Zeit im Bild 1 macht eine deutliche Konzentration auf die Länder des Globalen Nordens und eine gleichzeitige fundamentale Vernachlässigung anderer Teile der Welt evident (Abb. 4/5). Bei den Regionen, die kaum mediale Aufmerksamkeit erfahren, handelt es sich um Lateinamerika, Subsahara-Afrika und Südasien (hier insbesondere Südostasien). Im Vergleich zu den Ländern des Globalen Nordens wird über die Länder in diesen Gebieten nur verschwindend gering berichtet. Noch dramatischer ist die mediale Vernachlässigung bei den Topthemen: Nur sehr selten schaffen es Länder des Globalen Südens in die Topnachrichten. Deutlich wird durch die Karten auch ein verstärktes Interesse am Nahen Osten in den Jahren 2023/24, was mit den militärischen Auseinandersetzungen dort (Iran, Libanon, Syrien, Westjordanland) und insbesondere dem Gaza-Krieg in Verbindung steht. Hier bestätigt sich ein Auswertungsergebnis einer Langzeituntersuchung anderer deutschsprachiger Medien wie der Tagesschau, demzufolge ein mediales Interesse an Kriegen bzw. militärischen Auseinandersetzungen in Ländern des Globalen Südens besteht, wenn Länder des Globalen Nordens an diesen beteiligt sind. Dies galt in den vergangenen 25 Jahren insbesondere für Länder der MENA-Region (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Libanon, Iran, Gaza/Palästina). Das Interesse am Globalen Süden außerhalb der MENA-Region – und hier insbesondere an Subsahara-Afrika – ist infolge des Gaza-Krieges weiter zurückgegangen.

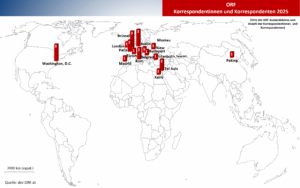

Mediale Marginalisierung des Globalen Südens vorprogrammiert: Die Verteilung der Auslandsbüros des ORF

Bezeichnend für das mangelnde Interesse am Globalen Süden ist die Verteilung der Auslandsbüros des ORF (Abb. 6). Von den 16 Auslandsbüros befinden sich 13 in Staaten des Globalen Nordens, zwei in der MENA-Region und eines in China. 19 der insgesamt 23 Korrespondentinnen und Korrespondenten arbeiten im Globalen Norden (das Büro in Moskau ist derzeit unbesetzt), zwei in der MENA-Region (in Kairo und Istanbul mit der Nebenstelle in Teheran) sowie eine Korrespondentin im Globalen Süden (in Peking). Der ORF unterhält kein einziges Auslandsbüro in Lateinamerika, Subsahara-Afrika sowie Südasien und keine Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten aus diesen Regionen direkt. Mit einer global derart asymmetrischen und einseitig auf den Globalen Norden hin orientierten Verteilung der Auslandsbüros ist eine geografisch unausgewogene Berichterstattung geradezu vorprogrammiert.

Abb. 6 Verteilung der ORF-Auslandsbüros und Anzahl der Korrespondentinnen und Korrespondenten im jeweiligen Büro im Jahr 2025

(Moskau: „derzeit unbesetzt“; Istanbul mit Nebenstelle in Teheran; Belgrad und Kiew: mit derselben Person besetzt)

Gegenbeispiel und Ausblick

Dass eine andere Form von Berichterstattung in Nachrichtensendungen grundsätzlich möglich ist, verdeutlicht das Beispiel ARTE Journal. Dieses widmet bis zu einem Drittel seiner täglich 20-minütigen Sendezeit den Ländern des Globalen Südens. Das ARTE Journal nimmt sich damit genügend Zeit, um nicht nur über die sogenannten K-Themen (Kriege, Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Konflikte, Korruption und Kriminalität), die weder übergangen noch verharmlost werden sollten, zu berichten, sondern auch, um Positivbeispiele zu vermitteln. Diese Art der Berichterstattung reduziert den Globalen Süden nicht auf monodimensionale Bilder, sondern ermöglicht es, seine Länder in umfangreicherer Vielschichtigkeit, Multikulturalität und -ethnizität abzubilden. Eine konstruktive „Can do“-Berichterstattung, die auch Erfolgsgeschichten vermittelt, wirkt außerdem einer potentiellen Fatalisierungs- und Abwendungstendenz durch Medienrezipierende entgegen, die angesichts ausschließlich negativ geprägter Bilder, das Interesse und den Glauben, etwas im positiven Sinn verändern zu können, zu verlieren drohen. Eine differenziertere Art der Berichterstattung setzt allerdings eine quantitativ ausreichende Beschäftigung mit dem Globalen Süden voraus, denn wenn in sogenannten Leitmedien nur ein Bruchteil der verfügbaren Sendezeit auf den Globalen Süden entfällt, wird diese in der Regel mit Beiträgen über Katastrophen und Negativereignisse besetzt.

Interesse und Empathievermögen sollten nicht an Ländergrenzen halt machen. Um Interesse für ein Thema zu generieren, ist eine umfangreiche und insbesondere konsequente Berichterstattung erforderlich, denn Interesse an einem Thema setzt eine vorher in irgendeiner Form erfolgte Beschäftigung mit diesem voraus. Interesse und der Wunsch, sich mit einem Thema näher zu beschäftigen, können nur entstehen, wenn berichtet wird und Themen und geografische Räume nicht ignoriert werden. Es wäre zu hoffen, dass auch sogenannte Leitmedien wie die Zeit im Bild die Bereitschaft aufbringen würden, den Ländern und Menschen der Länder des Globalen Südens in Form von Sendezeit die Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die ihnen gebührt.

Weitreichende Untersuchungen zur medialen Vernachlässigung des Globalen Südens finden sich auf der Archivseite des Autors und können auch kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden unter www.ivr-heidelberg.de

Dort finden sich auch eine Langzeituntersuchung mit dem Titel Vergessene Welten und blinde Flecken, Videozusammenfassungen sowie Informationen zu einer auf der Untersuchung beruhenden Wanderausstellung.

[1] Abschnitte der Sendungen ohne inhaltliche Bezüge auf die Beiträge wie Sendungsintro und -outro, sowie der Wetterbericht wurden ausgeklammert und flossen in die Berechnungen nicht ein.

[2] Hier definiert als Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Pakistan, Palästina (Gaza/Westjordanland), Saudi-Arabien, Syrien, Tunesien, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Schlagwörter:Berichterstattung, Globaler Süden, ORF, Schweiz