Foto: Marco Verch/ Lizenz: CC-BY 2.0

von Johanna Mack, Sara Namusoga-Kaale, Merle van Berkum, Enoch Sithole, & Susanne Fengler

Obwohl der Klimawandel als größte globale Herausforderung gilt und die Berichterstattung darüber in vielen Ländern eine hohe Priorität in den Medien hat, ist das Thema noch immer nicht fest in der Journalistenausbildung auf allen Kontinenten verankert.

In unserer jüngsten Studie, die gemeinsam vom European Journalism Observatory (EJO) und dem African Journalism Educators Network (AJEN) durchgeführt wurde, gaben zwei Drittel der internationalen Journalistenausbilder an, dass ihre Institute keine Kurse zur Berichterstattung über den Klimawandel anbieten[1].

Dies führt zu einem Mangel an Kompetenzen bei Journalisten, der sich auf Nachrichtenredaktionen und öffentliche Debatten auswirken könnte. Medienfachleute ohne fundierte Ausbildung und Kenntnisse könnten anfälliger für die strategische Kommunikation zahlreicher nationaler und internationaler Interessengruppen sein, darunter Industrie und NGOs.

Unsere Ergebnisse sind sowohl für Europa – wo Industrieländer einen erheblichen Anteil der Emissionen verursachen und zunehmend klimabedingte Katastrophen erleben – als auch für Afrika, wo ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt, die direkt vom Klimawandel betroffen ist, konsistent. In Afrika zwingt der Klimawandel in vielen Fällen Menschen zur Migration.

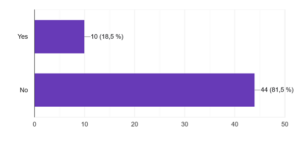

Während die meisten Journalistenausbilder der Meinung sind, dass der Klimawandel in den Medien ihrer Länder ausreichend vertreten ist (europäische Befragte stimmten dem häufiger zu als afrikanische), waren sich die Umfrageteilnehmndenden einig, dass er in der Journalistenausbildung noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. Nur 35 % der Befragten gaben an, dass der Lehrplan ihrer Einrichtung Kurse oder Programme zur Berichterstattung über den Klimawandel umfasst, während 64 % dies verneinten. Die Zahlen sind in Europa (64 %) und Afrika (68 %) ähnlich.

Wird der Klimawandel in der Journalistenausbildung in Ihrem Land ausreichend berücksichtigt?

Wenn die Berichterstattung über den Klimawandel im Lehrplan vertreten war, tauchte sie häufiger auf Bachelor- als auf Master-Ebene auf. In 60 % der Fälle war es Teil der Pflichtkurse, in 40 % der Fälle ein freiwilliges Angebot. Die Kurse waren teilweise allgemeiner Natur, wie Berichterstattung oder Rundfunk, wurden aber auch in spezialisierteren Kursen zu Theme wie Wissenschaftsjournalismus, Entwicklungsjournalismus oder Umweltstudien behandelt. Zudem wurde das Thema oft von Gastdozenten oder in speziellen Workshops vermittelt.

Hindernisse und Gründe für die Vernachlässigung

Zu den Gründen für die unzureichende Integration des Themas nannten die Befragten mangelnde Flexibilität im Lehrplan, unzureichende Lehrerausbildung und fehlende Ressourcen. Es wurde jedoch auch ein mangelndes Interesse seitens der Medien oder der Studierenden erwähnt, ebenso wie ein Mangel an politischer Freiheit; und schließlich das Problem, dass der Klimawandel nur eines von mehreren wichtigen Themen ist, die in der Journalistenausbildung behandelt werden könnten.

Unsere EJO/AJEN-Studie bestätigt frühere Ergebnisse von Dr. Merle van Berkum (2024), die an der City University in London forschte und derzeit am Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus tätig ist. Ihre Studien zeigen, dass fehlendes Wissen oder Ausbildung ein wiederkehrendes Problem bei der Berichterstattung über den Klimawandel sind, gefolgt von Ressourcenmangel. Journalist:innen aus Nigeria, Südafrika, Deutschland und den USA berichteten, dass Ressourcenengpässe eine bedeutende Hürde für eine umfassende Klimaberichterstattung darstellen.

Afrikanische Medien im Fokus: COP29-Berichterstattung in Uganda

Das kürzlich abgeschlossene COP29-Treffen in Baku ist ein Beispiel dafür, wie relevant der Klimawandel für die Politik in Afrika und Europa ist. Solche Ereignisse von politischer Bedeutung führen in der Regel nicht nur zu einem Höchststand in der Berichterstattung über den Klimawandel (Brüggeman et al., 2018, S. 22). Die Berichterstattung über die Konferenz zeigt auch die Herausforderungen auf, mit denen die Medien bei der Berichterstattung über den Klimawandel zu kämpfen haben.

In Ugandas zum Beispiel Presse wurde zum Beispiel ausführlich über die COP29 berichtet. In den beiden führenden Tageszeitungen (New Vision und Daily Monitor) wurden über den Zeitraum von 12 Tagen 24 Artikel veröffentlicht. Dazu gehörten sowohl Nachrichtenartikel als auch Meinungen und Leserbriefe. Die Themen reichten von der Debatte über die Klimafinanzierung bis hin zu Kommentaren, in denen erklärt wurde, welche Prioritäten Uganda auf der COP29 setzen sollte. Die Zeitung New Vision, die sich ebenfalls im Besitz der Regierung befindet, führte sogar den COP29-Beat ein.

Bemerkenswert ist, dass die meisten Artikel (17) von internationalen Nachrichtenagenturen stammten, während nur eine Handvoll (8) von lokalen Journalisten verfasst wurden. Man könnte zwar argumentieren, dass sich Nachrichtenredaktionen in Afrika und insbesondere in Uganda nicht leisten können, Journalisten zu internationalen Veranstaltungen wie der COP29 zu schicken, aber es spricht auch für die Beobachtung, dass ostafrikanische Journalisten Schwierigkeiten haben, über den Klimawandel zu berichten (Oliver, 2023). Laut Lidubwi und Wamwea (2023) zeigt sich dies in Nachrichtenberichten, die allgemeine Geschichten und eine globale Perspektive anstelle eines lokalen Blickwinkels verwenden. Darüber hinaus haben die Journalisten keinen Zugang zu Experten für den Klimawandel, aber vor allem fehlt ihnen die notwendige Ausbildung, um sich auf die lokal relevante Klima- und Umweltberichterstattung zu spezialisieren.

Mangelnde „Klimakompetenz“: Dringend notwendig für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen

Akademische Analysen der Klimaberichterstattung in Afrika bestätigen dieses Bild. Studien zeigen, dass der Klimawandel von Medien sowie von anderen Akteuren – Regierungen, NGOs, Privatsektor und Wissenschaft – oft unzureichend kommuniziert wird. Der Umweltjournalismus wird von afrikanischen Journalisten sogar als „der Bereich der armen Leute“ beschrieben, dem es sowohl an finanzieller Unterstützung als auch an Anerkennung mangelt (van Berkum, 2024, S. 169). Diese Defizite führen zu einer mangelhaften Berichterstattung. Ungeschulte Reporter könnten wissenschaftlich komplexe Themen missverständlich darstellen. Dabei erfordert die Klimaberichterstattung sowohl grundlegende Ressourcen als auch fortgeschrittene, „anschauliche Erzählmethoden“ (ebd.), um die Komplexität der Wissenschaft verständlich zu vermitteln.

Das öffentliche Verständnis des Klimawandels bleibt in vielen Ländern entsprechend gering. Laut einer Studie des African Climate Wire (Mai 2024) liegt die Alphabetisierungsrate in Bezug auf den Klimawandel in 33 afrikanischen Ländern zwischen 23 und 66%. Besonders gefährdete Gruppen wie arme Bevölkerungssegmente und Frauen weisen die geringste Klimakompetenz auf. Dr. Enoch Sithole, Geschäftsführer des Institute for Climate Change Communication in Südafrika, stellt fest: „Die Kommunikation über Klimawandel auf dem Kontinent ist sehr gering, daher ist auch das öffentliche Verständnis sehr gering. Wir haben hier in Südafrika schockierende Daten: Nur 12 % der Bevölkerung können problemlos über den Klimawandel sprechen, während 52 % angeben, noch nie davon gehört zu haben“, so eine unveröffentlichte Studie des Human Science Research Council (HSRC, 2022).

Die niedrigen Alphabetisierungsraten sind vor allem auf eine unzureichende Medienberichterstattung zurückzuführen. Studien wie die von Sithole (2023) zeigen, dass Klimaberichterstattung häufig auf Katastrophen, Konferenzen und wissenschaftliche Berichte fokussiert ist, während lokale Perspektiven und alltägliche Erfahrungen der Gemeinden unterrepräsentiert bleiben. Über Katastrophen zu berichten helfe der Bevölkerung nur wenig beim Umgang mit dem Klimawandel, weil dies in der Regel nach dem Ereignis passiert. Auf Klimakonferenzen werden in der Regel hochrangige klimapolitische Themen diskutiert, und die für einige Mediennutzende schwer nachzuvollziehende Berichterstattung über rein wissenschaftliche Aspekte stößt bei Durchschnittsbürger:innen nicht auf großes Interesse. Sithole, der sich auch in seiner Doktorarbeit mit Klimaberichterstattung auseinandersetzte, betont: „Journalisten müssen in der Lage sein, Klimageschichten aus der Sichtweise ihrer Umgebung zu berichten, denn dann macht es Sinn. Wenn wir über den Klimawandel an weit entfernten Orten berichten, wird das bei lokalen Gemeinschaften keine Resonanz finden.“ Aus diesem Grund wird dann gesagt, die Stories über den Klimawandel ließen sich nicht gut verkaufen.

„Wenn man mitten in Afrika sitzt und ständig darüber berichtet, was in Nordamerika oder Europa passiert, wird das die Menschen in Afrika nicht berühren.“

Europäische Konferenz für Journalistenausbildung 2025

In Europa rücken Journalistenausbildende das Thema in den Fokus. Die European Journalism Training Association (EJTA) widmet ihr Teacher’s Training 2025 in Rom der Integration von Umweltjournalismus in die Lehrpläne. „Umweltjournalismus ist ein bedeutendes, anregendes und wertvolles Studienfach, das an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Natur und Kultur liegt“, heißt es in der Ausschreibung der EJTA, die bis zum 10. März läuft.

Die Complutense-Universität in Madrid ist eines der renommierten europäischen universitären Medieninstitute, die bereits optionale Module zur Berichterstattung über den Klimawandel anbieten. Professor Alejandro Costa Escuredo geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich halte es für unerlässlich, dass Umweltjournalismus ein unabhängiges und obligatorisches Fach sein sollte. Es sollte auf keinen Fall optional sein. Es gibt immer mehr Medienbereiche, die sich mit dem Klimawandel befassen, und dafür muss man über Kenntnisse des Themas verfügen.“ Costa argumentiert, dass „Bewusstsein ein Schlüsselelement sein muss“, und warnt, dass „derzeit (absichtliche) Fehlinformationen zu diesem Thema erheblich sind“. Die Complutense-Professoren Dimitrina Semova und Alejandro Costa Escuredo haben auch an der Konzeption kreativer Instrumente zur Förderung der „Green Citizenship“ durch digitale künstlerische Mittel mitgewirkt.

Perspektiven für die Journalistenausbildung

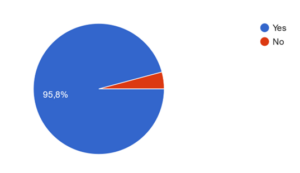

Auf die Frage, ob das Thema in der Journalistenausbildung mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte, antwortete eine überwältigende Mehrheit von 95 % der Befragten in unserer EJO/AJEN-Pilotanalyse mit Ja, und dies galt für beide Kontinente.

Daher scheinen Journalistenausbildende in Europa und Afrika gleichermaßen bereit zu sein, das Thema in seiner ganzen Bandbreite zu erforschen. Laut Sithole ist die Berichterstattung über den Klimawandel ein Querschnittsthema für die Medien und damit auch für die Journalistenausbilder. Viele von ihnen werden ebenfalls eine Schulung benötigen.

„Die Ausbilder müssen sich weiterbilden, auch über den Klimawandel, (…) über die Politik des Klimawandels, denn beim Klimawandel geht es nicht mehr nur um die Wissenschaft, (…) wie der Klimawandel mit der Wirtschaft zusammenhängt, wie er mit der Migration zusammenhängt, wie er mit der Kriminalität zusammenhängt und mit allen anderen Bereichen.“

Dr. Ngozi Omojunikanbi von der Universität Port Harcourt in Nigeria warnt jedoch auch davor, dass die Bemühungen der Pädagogen möglicherweise nicht ausreichen – zumindest in vielen afrikanischen Ländern, in denen Umweltfragen sehr heikel sind. „Es bedarf auch des politischen Willens der Regierung, den Klimawandel in den Lehrplan für Journalismus aufzunehmen“, sagt Omojunikanbi.

In den Niederlanden hingegen scheint die Berücksichtigung des Themas in den Curricula bereits realisiert zu werden, wie eine:e Teilnehmer:in der Umfrage berichtet:

“Das nationale Ausbildungsprofil für Journalismus in den Niederlanden wurde kürzlich aktualisiert (2023). Zum ersten Mal werden darin ausdrücklich Kenntnisse über ökologische Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umwelt erwähnt. Alle vier niederländischen Journalistenschulen müssen dieses Wissen in irgendeiner Form in ihren Lehrplan aufnehmen.”

Journalistenschulen in beiden Kontinentenstehen vor der Herausforderung, die Lehre des Klimawandels in ihre Lehrpläne aufzunehmen, um Journalisten mit den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten, um über dieses komplexe Thema zu berichten – und zwar auf systematische und nachhaltige Weise.[2] Andernfalls wird der Klimawandel für viele Afrikaner:innen weiterhin ein unbekanntes Thema bleiben, obwohl seine Auswirkungen täglich Schmerzen und Leid verursachen.

Eine stärker lösungsorientierte Berichterstattung, die Resilienzstrategien einbezieht, könnte in europäischen Ländern eine Option sein, wo einige Medien über den Klimawandel mit einem fast apokalyptischen Rahmen berichten. Das Constructive Institute hat gerade sein Projekt „Constructive Climate Lens“ gestartet: „Dies soll die bestehende und oft ausgezeichnete Klimaberichterstattung nicht ersetzen, sondern ergänzen, um die Angst vor dem Klimawandel und die Vermeidung von Nachrichten zu bekämpfen.“ Auf seiner Website argumentiert das Institut weiter: ‚Experten haben herausgefunden, dass eine Berichterstattung über den Klimawandel, die ‘Angst, Schuld und Scham’ hervorruft, bei den meisten Menschen nicht funktioniert; sie flüchten sich in die Verleugnung. Der Journalismus muss den Klimabereich neu definieren.“

[1] Insgesamt gingen 54 Antworten ein, davon 28 aus 15 verschiedenen afrikanischen Ländern und 25 aus 16 europäischen Ländern. Somit waren beide Kontinente in der Umfrage fast gleich stark vertreten. Die Antworten wurden im September und Oktober 2024 gesammelt.

[2] Internationale Unterstützung für Umweltjournalismus in Subsahara-Afrika ist nichts Neues. Anfang der 2000er Jahre initiierte und finanzierte die Schwedische Agentur für internationale Entwicklung (Sida) das regionale Schulungsprogramm für Umweltjournalismus und -kommunikation in der ostafrikanischen Region (Jallov & Lwange-Ntale, 2006). Sie boten Journalisten aus Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda ein Stipendium für ein Postgraduierten-Diplom an der Makerere-Universität am Institut für Journalismus und Kommunikation an. Aber vielleicht, wie Lidubwi und Wamwea (2023) anmerken, waren solche Programme eher breit angelegt und ermöglichten den Begünstigten keine Spezialisierung, auch wenn der Klimawandel damals nicht das Hauptthema war.

Schlagwörter:Afrika, AJEN, Berichterstattung, Europa, Journalistenausbildung, Klimawandel, Umwelt, Vergleich